当会では4月28日に「有機農業の原点を知るセミナー ~Organic 1.0からOrganic3.0まで~」と称したセミナーを実施します。

IFOAM(IFOAM-Organics International)が提唱するOrganic 3.0は、オーガニック黎明期(Organic 1.0)から、表示・認証制度の創設期(Organic 2.0)を経て、現在は認証を取得していない・取得できない層を巻き込んで持続可能な社会を目指していく(Organic 3.0)ことを目標としています。

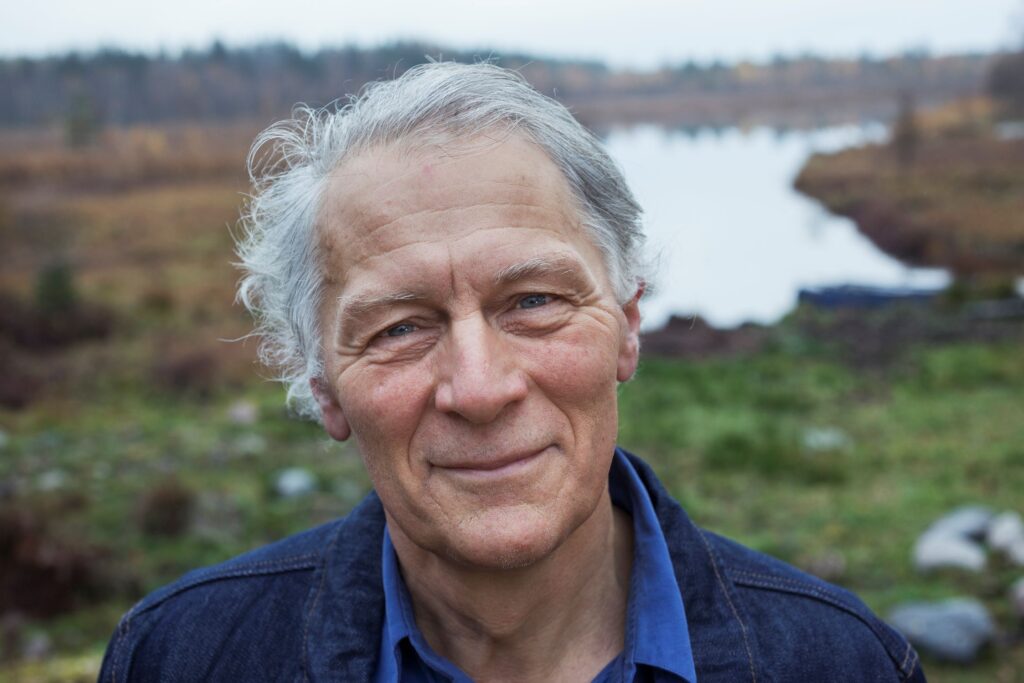

今回講師として、日本有機農業研究会会長の魚住道郎さんと当団体理事でもある村山勝茂に講演をお願いしますが、Organic1.0から3.0の時代を駆け抜けてきたお二人に、有機の業界に入ることになったきっかけ、IFOAMとのかかわり、今後の展望などについて、話していただきます。 今回のセミナーでは、参加者の方も含めたラウンドテーブルのようなカジュアルなセミナーにしたいと考えています。ぜひ事前に、または当日に講師の方へご質問をください。

1. 日時 2022年4月28日(木)15:00~17:00

2. 会場 Zoomを使用したオンラインのみの開催(参加希望者にZOOMのリンクを後日送付します)

3. 参加費 無料

下記メールまで、参加される方のお名前、e-mail、事前のご質問をお知らせ下さい。 E-mail: organic@ifoam-japan.net

チラシはこちらです。